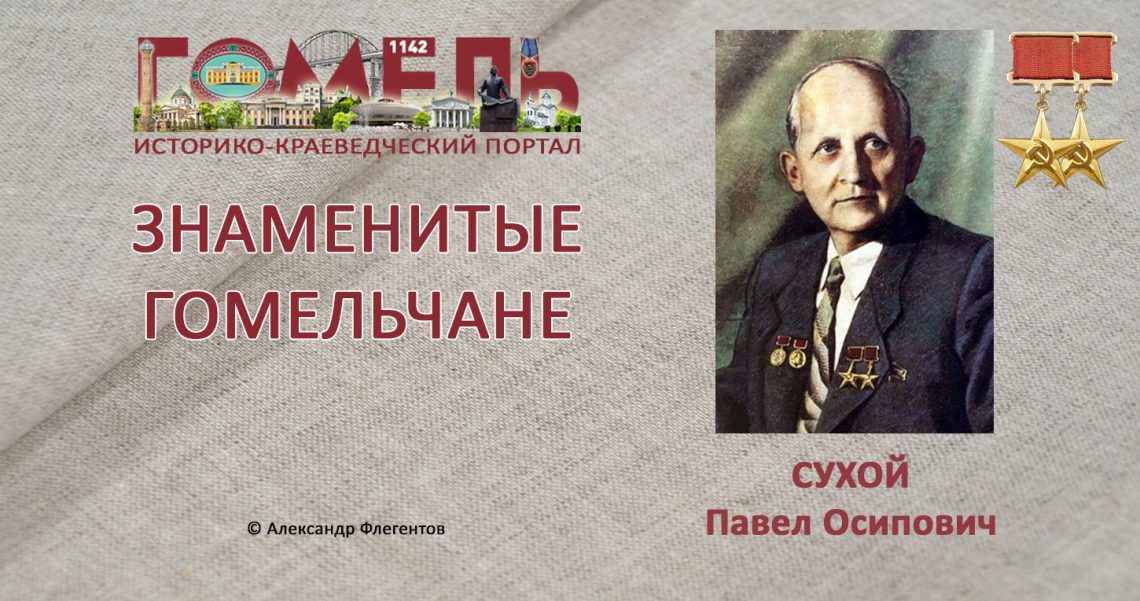

Павел Осипович Сухой (10[22].07.1895, Глубокое Виленская губерния — 15.09.1975, Москва) – советский авиаконструктор, один из основателей советской реактивной и сверхзвуковой авиации, доктор технических наук (1940), профессор. Дважды Герой Социалистического Труда (1957, 1965), лауреат Сталинской (1943), Ленинской (1968) и Государственных премий (1975, посмертно), Государственной премиии РФ (1996, посмертно).

Павел родился в местечке Глубокое Виленской губернии. Отец мальчика был образованным крестьянином. Осип Андреевич работал директором сельской школы, имел дома обширную библиотеку и очень любил музыку.

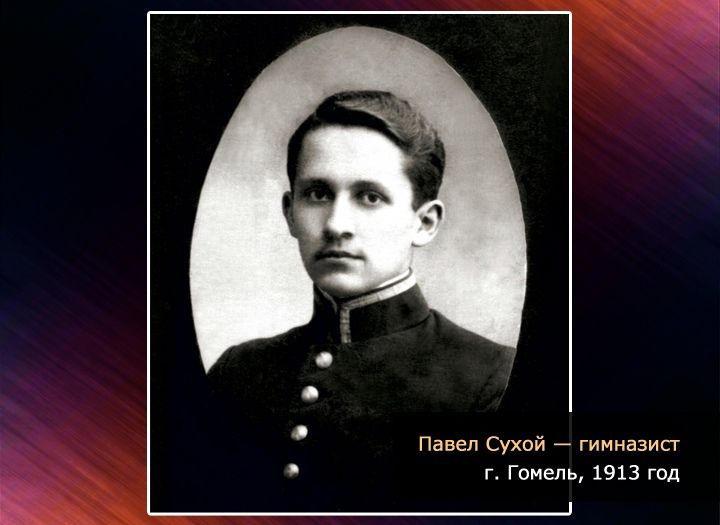

В 1900 году многодетная семья Осипа Сухого переехала в Гомель, Осипу Андреевичу предложили заведовать школой для детей железнодорожников. Маленькому Павлику было тогда пять лет. В Гомеле он вырос, здесь с 1905 по 1914 годы учился в мужской гимназии, которую окончил с серебряной медалью, имея оценку «хорошо» по латинскому и немецкому языкам, а также отличные оценки по остальным десяти предметам.

По воспоминаниям, будучи гимназистом, Сухой впервые увидел полет самолета «Фарман», пилотируемого Сергеем Уточкиным. Видимо, тогда и зародилась мысль самому строить самолеты.

Павел узнал, что «отец русской авиации» профессор Н.Е. Жуковский работает в Императорском техническом училище (в будущем — МВТУ им. И.Э. Баумана). Значит, вопрос «куда пойти учиться» решён.

Выпускник гимназии Сухой мечтал о поступлении в Императорское высшее техническое училище в Москве, поскольку на тот момент лишь в нём в России изучались теоретические и технические вопросы воздухоплавания на аппаратах тяжелее воздуха.

Отец поддерживал стремление Павла и через родственника, проживавшего в Москве, отправил документы сына, необходимые для допуска к экзаменам. Родственник Сухих оказался человеком осторожным, подав в приёмную комиссию не оригиналы, а копии документов. Это было нарушением действовавших правил, из-за чего Павлу Сухому было отказано в допуске к экзаменам.

Но Павел не пал духом, отправился в Москву сам и успешно поступил на математический факультет Московского университета.

О своей мечте Сухой не забыл. Спустя год он подаёт документы на поступление в Техническое училище так, как положено, и успешно сдаёт экзамены. Поступив в училище, он становится членом кружка воздухоплавания, который возглавляет один из основоположников русской авиации Николай Жуковский.

В 1914 начинается Первая Мировая война и Сухого призывают на военную службу. После учебы в школе прапорщиков, он до октября 1917 года служил артиллеристом на Западном фронте. Именно здесь конструктор осознает, какую огромную роль в сражениях играет военная авиация, понимает важность воздушной разведки.

После того как Россия фактически вышла из войны, Павел вернулся в Москву, но тут обнаружил, что Техническое училище закрыто. Сухой вернулся в Гомель, а затем получил место учителя математики в городе Лунинец Брестской области.

Судьба продолжала испытывать его на прочность: сначала пришлось бежать в Гомель, спасаясь от польской армии, оккупировавшей Западную Белоруссию, затем необходимо было искать пропитание для семьи. В это время Павел переболел сыпным тифом, а затем скарлатиной. Он сумел выжить, но осложнения на горло привели к тому, что у него навсегда изменился голос, который стал звучать приглушённо. Скорее всего, именно поэтому те, кто работал с Сухим, называли его человеком немногословным и суховатым в общении.

В 1920 году Совет народных комиссаров выпустил постановление о возвращении студентов в вузы. Открылось и Техническое училище в Москве. В 1921 году 26-летний Павел Сухой едет в Москву, чтобы продолжить учёбу, прерванную на целых шесть лет.

Он не только учился, но и по вечерам подрабатывал в КБ Николая Фомина, где проектировались дирижабли. Сухому нужны были деньги — в 1923 году он женился на своей землячке, учительнице, с которой познакомился в Западной Белоруссии.

В 1924 году Андрей Николаевич Туполев приглашает способного студента Сухого, ещё не окончившего учебу, работать чертежником в Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ). Под руководством А.Н. Туполева успешно защищается дипломный проект «Одноместный истребитель с мотором 300 лошадиных сил», и в 1925 году 30-летний Павел Сухой получил квалификацию «инженер-механик», а вместе с ней и предложение от Туполева продолжить совместную работу в конструкторском отделе ЦАГИ. Сухой был включён в конструкторскую бригаду А.Н. Путилова на должность инженера-конструктора.

Приступив в конце 1925 года к созданию нового самолёта И-4 (АНТ-5), бригада Сухого первый производственный экзамен сдала успешно. В декабре 1927 года решился вопрос о запуске самолёта в серию на авиазаводе. Павел Осипович Сухой в качестве ответственного технического представителя КБ Туполева руководил серийной постройкой самолёта. Скоростной, маневренный, отличавшийся современными формами и изяществом, И-4 получил право на долгую жизнь. Он состоял на вооружении Красной Армии с 1928 по 1933 год. Таким был первый вклад Павла Осиповича Сухого и его товарищей по бригаде в отечественное самолётостроение.

Павел Осипович активно участвовал в разработке самолётов А.Н. Туполева АНТ-3, ТБ-1, АНТ-5, ТБ-3, Р-6, Р-7, И-5, АНТ-13, АНТ-14, АНТ-17. С октября 1930 года – начальник бригады АГОС, выезжал в длительные командировки на авиазаводы Германии и Италии.

С мая 1932 года – начальник объединённой бригады №3 ЦАГИ. Именно тогда началась его самостоятельная конструкторская деятельность: им начато создание самолёта АНТ-25, предназначенного для сверхдальних перелётов. Самолёт был спроектирован и построен в сжатые сроки, в июле 1933 года экипаж М.М. Громова совершил на нём сверхдальний перелёт по замкнутому маршруту. Следующим успехом стало создание самолёта АНТ-37бис («Родина»), на которой женский экипаж М. Расковой, П. Осипенко и В. Гризодубовой в 1938 году совершил сверхдальний перелёт Москва – Дальний Восток.

С мая 1936 года – заместитель начальника Конструкторского отдела Главного управления авиационной промышленности Народного комиссариата тяжёлой промышленности СССР, работал над ближним бомбардировщиком ББ-1 (в серийное производство запущен не был).

С февраля 1939 года – главный конструктор авиазавода №135 в Харькове. Принимал решающее участие в конкурсной разработке самолёта «Иванов», закончившейся созданием боевого многоцелевого самолёта Су-2, применявшегося в первые годы Великой Отечественной войны.

С апреля 1940 года – главный конструктор авиазавода №289, на базе конструкторского бюро которого выросло знаменитое на весь мир Конструкторское бюро П.О. Сухого (ныне – ПАО «Компания «Сухой»»). Предприятие базировалось на ряде заводов в Подмосковье и Москве. Одновременно с ноября 1940 года – директор этого завода. В 1942–1943 годах под его руководством был создан бронированный штурмовик Су-6 (Сталинская премия 1-й степени, 1943). В 1949–1953 годах – заместитель главного конструктора в КБ А.Н.Туполева. С 1953 года – главный конструктор вновь воссозданного своего КБ (с 1956 – генеральный конструктор).

В послевоенные годы Сухой был в ряду первых советских авиаконструкторов, возглавивших работы в области реактивной авиации, создав несколько опытных реактивных истребителей. После воссоздания КБ под его руководством разработан ряд серийных боевых машин, в числе которых истребитель Су-7 со скоростью полёта, вдвое превысившей скорость звука, истребители-перехватчики Су-9, Су-11 и Су-15, истребители-бомбардировщики Су-7Б с лыжным и колёсно-лыжным шасси для базирования на грунтовых аэродромах и Су-17 с изменяемой в полёте стреловидностью крыла, фронтовой бомбардировщик Су-24, штурмовик Су-25, истребитель Су-27 и другие самолёты. Были также разработаны ряд нереализованных проектов, например Су-13.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 июля 1957 года за выдающиеся заслуги в области создания новых образцов авиационной техники Сухому Павлу Осиповичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина (№330616) и золотой медали «Серп и Молот» (№7843).

На самолётах конструкции Сухого установлены два мировых рекорда высоты (1959, 1962) и два мировых рекорда скорости полёта по замкнутому маршруту (1960, 1962).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июля 1965 года за создание новых образцов авиатехники и в связи с семидесятилетием со дня рождения Сухой Павел Осипович награждён второй золотой медалью «Серп и Молот» (№94).

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 5–9-го созывов (1958–1974).

Выдающийся авиаконструктор жил и работал в городе Москве. Умер 15 сентября 1975 года в возрасте 80 лет. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. В том же году он был посмертно удостоен золотой медали имени академика Туполева Академии наук СССР (1975, №1) за выдающиеся работы в области авиационной науки и техники. Павел Сухой стал первым конструктором, удостоенным этой награды.

Награждён 3 орденами Ленина (16.09.1945; 12.07.1957; 10.07.1975), орденами Октябрьской Революции (26.04.1971), Трудового Красного Знамени (02.11.1938), Красной Звезды (22.12.1933), «Знак Почёта» (13.08.1936), медалями.

Лауреат Ленинской премии (1968), Сталинской премии 1-й степени (1943), Государственной премии СССР (1975, посмертно), Государственной премии Российской Федерации (1996, посмертно).

Доктор технических наук (13.09.1940).

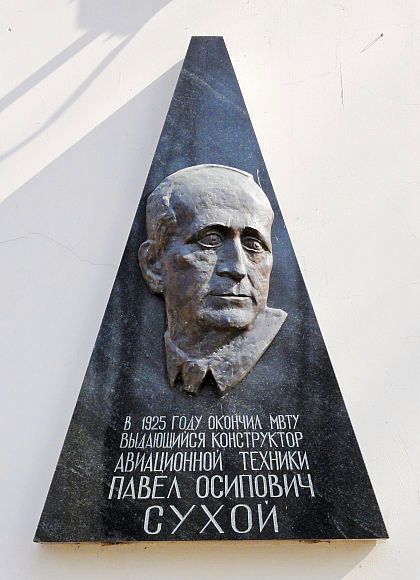

В 1977 году в Гомеле установлен бюст Героя и мемориальная доска на здании бывшей гимназии, в которой он учился, в Москве – мемориальные доски на доме, в котором он жил, и на здании МГТУ. Его именем названы Гомельский государственный технический университет, улицы в Москве (2004) и Гомеле. В 1985 году в школе №1 города Глубокое был открыт музей П.О. Сухого.